«Grüss Gott Zürich»-Spezial zum Filmpreis der Zürcher Kirchen

Dabei will er nicht nur persönlich den Tod seiner Mutter verarbeiten, sondern auch in teils komischen Alltagssituationen das stereotype Bild auf die arabische Welt aufbrechen, wie er per Videobotschaft an der Preisverleihung erklärte. Das ist ihm vortrefflich gelungen.

Um ein «radikal menschliches» Bild vom Anderen geht es auch dem Festredner des gestrigen Abends, dem Journalisten, Fotografen und Philosophen Klaus Petrus.

Statt stereotype Bilder von dem Flüchtling, der Obdachlosen, dem Drögeler zu perpetuieren, erzählt er die Geschichte der Menschen Achmed, Corinna und Luca. Und tröstend kommt er zum Schluss: «Die Zukunft ist offen.» Nutzen wir diesen Freiraum zum Erzählen befreiender und berührender Geschichten.

Wir dokumentieren in diesem «Grüss Gott Zürich»-Spezial die Festrede von Klaus Petrus zum Filmpreis in Auszügen. Die ganze Rede sowie die Begrüssungsansprache von Synodalratspräsident Raphael Meyer finden Sie auf unserer Website.

Lassen Sie mich mit einem pathetischen Satz beginnen, denn auch das gehört zu einer Festrede: Die Zukunft, unser aller Zukunft, ist offen!

Aber düster.

Ich meine nicht nur die Krisen, Kriege und Katastrophen – die natürlich auch –, sondern unheimliche Muster des Denkens, des Wahrnehmens und des Fühlens, die sich in Zeiten wie diesen wieder einmal in unsere Köpfe einnisten.

Die Muster, die ich meine, haben das Potenzial, Gesellschaften zu spalten. Denn sie sind darauf angelegt, unseren Blick auf die Welt zu polarisieren – in ein «wir» und «die Anderen», in ein «die Mitte» und «am Rand», in «Freund» und «Feind», in «schwarz» und «weiss». Solche Fronten sind der Nährboden für Vorurteile und Feindbilder, sie sind die Vorboten abscheulicher Ideologien und Kriege, die in deren Namen geführt werden. (…)

Wir leben in Zeiten, da Feindbilder wieder Hochkonjunktur haben. Wohin das führen kann – ich präzisiere: führen wird –, das wissen wir nur zu gut. Soweit meine Sorge.

Die Hoffnung? Dass es noch nicht zu spät ist. Dass wir es noch in der Hand haben.

Wir, damit meine ich natürlich alle, (…) die wir Geschichten in Bildern erzählen, die wir Filme machen oder Fotografieren. Wer also, wenn nicht wir, können die festgefahrenen Bilder in unseren Köpfen, all die Feindbilder, Vorurteile und Stereotype herausfordern – indem wir versuchen, andere Bilder in die Köpfe der Menschen hineinzutragen?

Um ein Beispiel für solche Stereotype zu nennen: Längst haben wir das Bild eines angeblich typischen Flüchtlings im Kopf – jung, männlich, muslimisch plus ein Dutzend Merkmale, die oft abwertend sind und die dann machen, dass wir die Flüchtlinge insgesamt als Bedrohung wahrnehmen, als anonyme Masse, die abgewehrt werden muss, ausgegrenzt und vertrieben.

Und was für die Flüchtlinge geht, das funktioniert auch für die Juden, die Muslime, die Schwarzen, die Obdachlosen, die Schwulen – alles vorgefertigte Bilder, fest verankert in unserem Kopf. (…)

Tatsächlich ist genau das der Witz von Stereotypen und Feindbildern: Sie verkürzen unsere Sicht auf die Welt derart drastisch, dass wir meinen: So ist es und anders kann es nicht sein!

Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns – auch und gerade mit Filmen – die Räume der Phantasie zurückerobern und wir uns immer wieder fragen: Könnte es nicht auch anders sein? (…)

Kurz und gut: Es braucht Geschichten, oder sagen wir es ruhig so: wir müssen Geschichten erzählen, die nicht die ewig selben Stereotypen bedienen und Ahmad, den muslimischen Flüchtling, in den Fokus nehmen.

Sondern Geschichten, die uns ein Bild vermitteln von dieser einen, einzigartigen Person. Oder um es so zu sagen: die bei uns am Ende nicht ein «Guckt mal, dieser Flüchtling!» zurücklassen, sondern ein «Seht den Menschen!».

Dahinter steckt eine Haltung, die ich gerne Radikale Menschlichkeit nenne. (…)

Radikale Menschlichkeit: Das klingt irrsinnig gut – und irgendwie christlich, habe ich mir sagen lassen –, einfach ist es aber nicht. Im Gegenteil, radikal menschlich sein ist furchtbar anstrengend. Allenthalben lockt das Versprechen des Simplen, des Bequemen, des «Lasst uns doch schwarz-weiss-denken».

Radikale Menschlichkeit ist indes unabdingbar, wenn wir Vorurteile reflektieren, Feindbilder zertrümmern und stattdessen Empathie erzeugen wollen. Denn wer kann schon kann Mitgefühl haben mit einem Stereotyp oder einer Schablone? Mitgefühl haben wir mit Menschen.

Das ist vielleicht, was ich am Allermeisten mit meiner Hoffnung verknüpfe: Dass es noch nicht zu spät ist, dass es noch möglich ist, mit unseren Bilder-Geschichten den Menschen hinter dem Stereotyp hervorzuholen und auf diese Weise Feindbilder zu entzaubern.

Ob das wirklich gelingen wird? Und was es am Ende bringt? Wer weiss das schon.

Die Zukunft, liebe Menschen, ist offen.

Die ganze Festrede finden Sie hier.

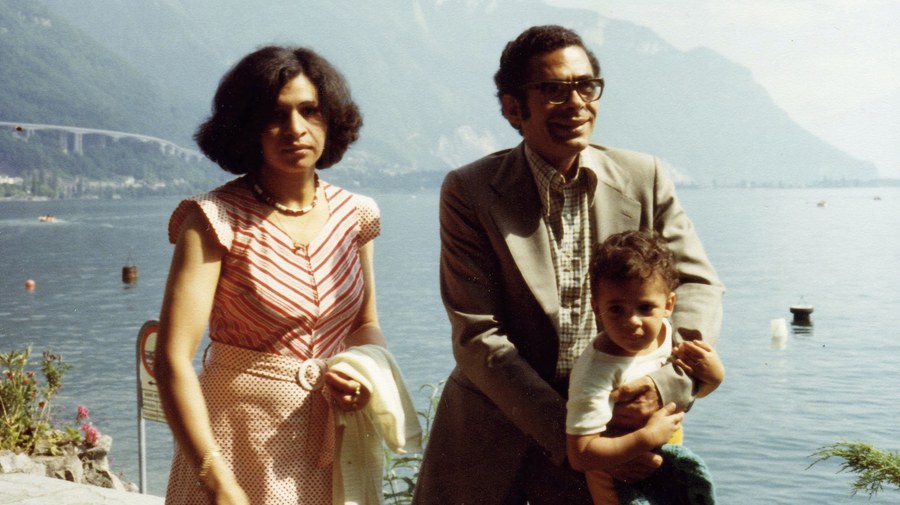

Mit diesen Gedanken des Festredners Klaus Petrus und den Bildern von «La vie après Siham» wünschen wir vom Team der Kommunikationsstelle allen Leserinnen und Lesern einen gesegneten Sonntag und für möglichst viele von Ihnen zumindest ein paar erholsame Tage in den Herbstferien. Das nächste «Grüss Gott Zürich» erscheint dann in drei Wochen.

Ihr Simon Spengler und das Kommunikations-Team

Simon Spengler, Sibylle Ratz, Manuela Moser, Saskia Richter, Dominique Anderes

Der Inhalt dieses Newsletters gibt die persönliche Meinung des Autors oder der Autorin wieder. Diese muss nicht in jedem Fall der Meinung der Katholischen Kirche im Kanton Zürich entsprechen.

Kommentare anzeigen