Begegnungsanlass der Synode «Wir sind alle Kirche»

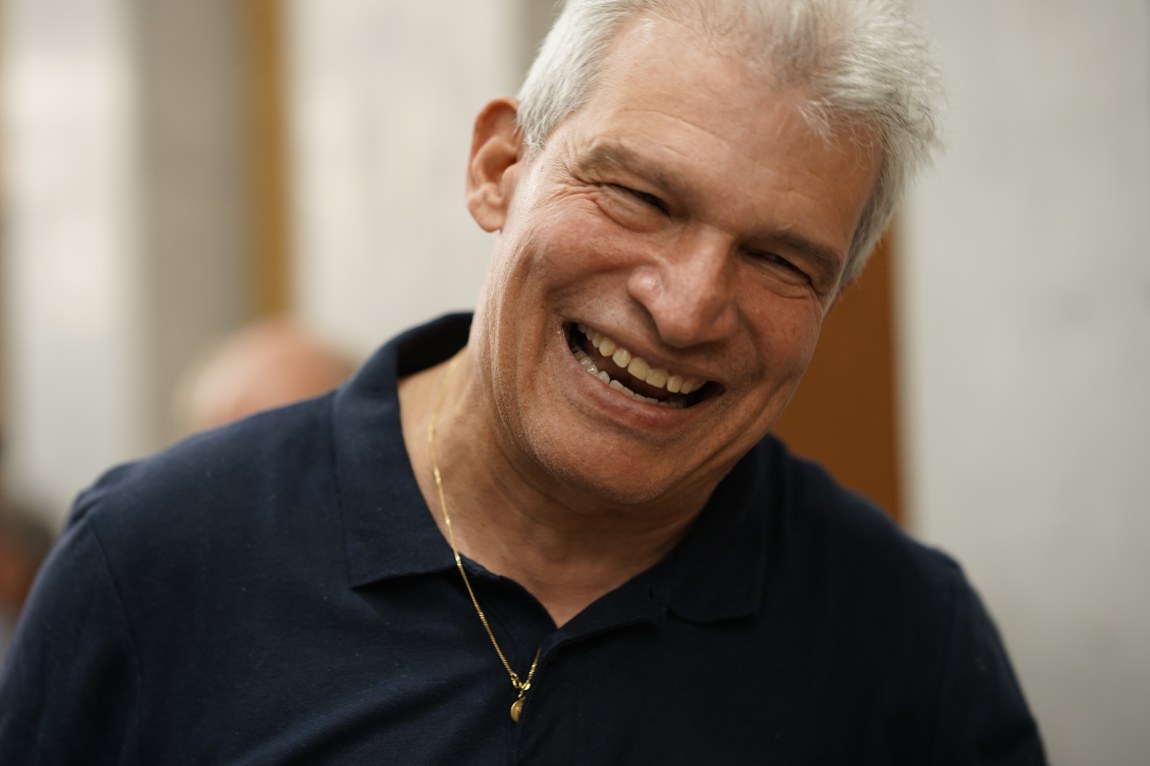

«Gehen Sie am Sonntag nicht mehr in der Kirche!» Mit diesem Aufruf hatte Pater Martin Werlen, ehemaliger Abt vom Kloster Einsiedeln und heute Leiter der Propstei St. Gerold in Vorarlberg, sofort die volle Aufmerksamkeit der rund 100 Teilnehmenden der Begegnungssynode in der Paulus Akademie.

Er wiederholte den Ausspruch. Viermal. Ungläubiges Stauen im Publikum und ein Raunen ging durch den Saal. Was will er damit sagen?

Kirche sein

«Sie sind genau einmal in die Kirche gegangen: bei Ihrer Taufe», führte Werlen weiter aus. «Von da an sind Sie, bin ich, sind wir alle Kirche. Und es ist völlig egal, ob wir noch Kirchengebäude haben oder nicht.»

Guido Egli, Präsident der katholischen Synode, hatte die Veranstaltung unter die Fragestellungen gesetzt, wie Sakralbauten ökumenisch genutzt werden könnten, über das Basisangebot der Kirchen, aber auch wie Kirche gehen soll in einer säkularisierten Welt.

Martin Werlen lenkte die Gedanken der Anwesenden aber weit weg von den gängigen Strukturen und ermunterte die Menschen, in anderen Dimensionen zu denken. Er donnerte weiter: «Wir mauern Gott fest, Kirchentürme haben etwas mit Macht zu tun, die Kirchenräume haben gar nichts mit dem Evangelium zu tun.»

Kirche soll nicht Zwang sein

In den 1940er-Jahren musste man in die Kirche gehen. Das hiess nicht automatisch, dass damals mehr geglaubt wurde, führte Werlen weiter aus. Die Kirche müsse sich nicht an den Gottesdienstbesuchen am Sonntag messen. Vielmehr müssten wir alle «von Gott gepackt sein».

Ein Haus könne nicht christlich sein, nur Menschen könnten das. «Es ist tragisch, dass wir den Gebäuden ‹Kirche› sagen. Das was Kirche ausmacht, braucht kein Gebäude. Uns würde nichts genommen, wenn wir keine Zeit und kein Geld mehr für unsere Gebäude hätten. Dann könnten wir diese Energien für Erfahrungen nutzen», ist Pater Werlen überzeugt.

«Jeder Mensch ist ein Zeichen Gottes»

Martin Werlen

Er verstehe immer mehr den Satz bei Hiob «den Schrei nach Leben hören». Jeder Mensch sei ein Zeichen Gottes und wir müssten den Menschen wahrnehmen. «Die ganze Schöpfung schreit nach Leben», so Werlen in seinem sehr emotionalen und engagierten Referat.

Nicht nur Umnutzung auch Umgestaltung sei gefragt. «Wir sind Kirche», betonte er mehrfach. Ebenso regte er sich auf, dass in vielen Kirchen der Alarm losgehen würde, wenn sich jemand dem Tabernakel nähert würde. «Da wollen die Menschen zu Jesus und der Alarm geht los …» Es sei die Berufung zum Evangelium, die uns verbinde.

Kirchenräume als Lebensräume

Wir könnten diese Wende jetzt mitgestalten. Kirchenräume sollten Lebensräume sein. Daher habe es keine Berechtigung, dass der Altarraum erhöht sei, so die Meinung von Werlen. Seine Vision von Kirche ist in der Propstei St. Gerold bereits heute Wirklichkeit geworden und erlebbar.

Der frühere Altarraum in der Propstei ist als Wohnzimmer gestaltet, die Kirchenbänke sind entfernt worden, auch wenn einige Pfarreimitglieder damit – anfänglich – Mühe bekundet hatten. Sie seien jetzt aber wieder regelmässig vor Ort, beruhigt Werlen. Der Pfarrer sitze beim Gottesdienst mitten in der Gemeinde. Sein Ziel in St. Gerold ist es: Jeder Raum wird ein Lebensraum.

Werlens engagierte Voten klangen bei den Teilnehmenden noch lange nach, was sich in den Gesprächen nach der Veranstaltung und auch in den Gruppendiskussionen anschliessend an die Referate zeigte.

Chance auf Veränderung

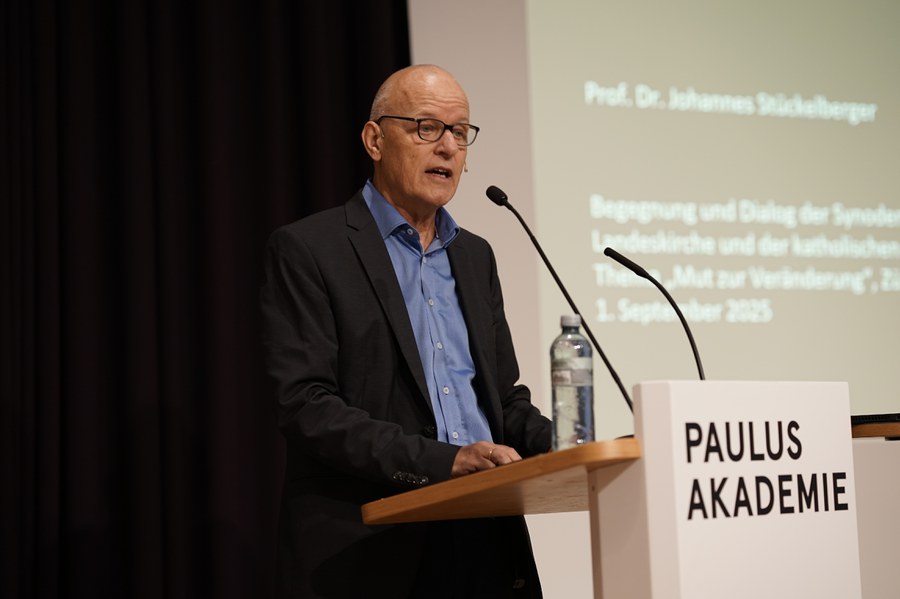

«Es gab auch früher schon Kapellen, die nur einmal im Jahr genutzt wurden», stellte der zweite Referent des Abends, Johannes Stückelberger, fest.

Mit dem Rückgang der Kirchenmitglieder und dem Zusammenschluss von Kirchgemeinden und Pfarreien brauche es auch weniger Immobilien, meinte der emeritierte Dozent für Religions- und Kirchenästhetik und Titularprofessur für Neuere Kunstgeschichte Universität Basel. Ökumenische Nutzungen sind aktuell noch sehr selten anzutreffen, da beide Religionsgemeinschaften mit denselben Problemen zu kämpfen hätten.

Alles ist möglich

Kirchenbauten seien immer beides: sowohl Haus Gottes als auch Haus der Gemeinde. «Wie wir unsere Kirchengebäude in Zukunft nutzen, liegt in unseren Händen. Wir haben die Wahl», so Stückelberger. Wo man die Wahl habe, sei es es sinnvoll, sich zuerst ein Bild zu machen, was denn zur Auswahl stehe. Die Antwortet darauf lautet: Im Prinzip alles. Doch sei vielleicht nicht alles gleich sinnvoll. «Die Frage verschiebt sich also in Richtung einer ethischen Frage, danach, was man für angemessen oder weniger angemessen hält.»

Stückelberger hat sich daran gemacht, die Kirchenbauten zahlenmässig zu analysieren. Der Untergang des Abendlandes sei demnach nicht unmittelbar zu befürchten. 98 Prozent der christlichen Kirchen in der Schweiz würden bis heute ganz herkömmlich genutzt, wenn auch unterschiedlich stark. Aber auch dies ist nicht so neu. Es gibt in der Schweiz viele Kapellen, in denen auch früher nur einmal im Jahr eine Messe gefeiert wurde. Und doch hat niemand ihre Daseinsberechtigung in Frage gestellt.

Visionen sind gefordert

Beide Referenten waren sich im Kern einig: Es braucht eine Vision für die Kirche der Zukunft. Alles sei möglich und denkbar. Aber es benötige auch den Mut, die Veränderungen aktiv anzugehen. «Wir brauchen eine Kirche, die nicht wehmütig zurückschaut, sondern eine, die mutig nach vorne schaut, eine Kirche, die sich in einem dynamischen Prozess der Zukunft öffnet, die Menschen in Bewegung versetzt und ins Offene führt“, forderte Johannes Stückelberger.

Eine der Grundvoraussetzungen für Veränderung wurde an dieser Veranstaltung erfüllt: Die Menschen redeten, inspiriert von den Referenten, miteinander über ihre Ideen, Gedanken, Wünsche und zum Teil auch bereits vorhandenen Visionen. Und es stellte sich vermehrt die Frage, ob und wie das Grundangebot, Gemeinschaft leben, die Weitergabe des Glaubens und die Diakonie, miteinander gepflegt werden können. «Wir sind alle Kirche.»

Esther Straub, reformierte Kirchenratspräsidentin, im Gespräch nach dem Anlass.

Esther Straub, reformierte Kirchenratspräsidentin, im Gespräch nach dem Anlass.

Thomas Schwyzer, Synodalrat, zuständig für Finanzen und Infrastruktur.

Thomas Schwyzer, Synodalrat, zuständig für Finanzen und Infrastruktur.

Myriam Barzotto, Mitglied der Geschäftsleitung der Synode

Myriam Barzotto, Mitglied der Geschäftsleitung der Synode

Luis Varandas, Generalvikar

Luis Varandas, Generalvikar

Martin Stewen, Synodalrat, Ressort Migrantenseelsorge.

Martin Stewen, Synodalrat, Ressort Migrantenseelsorge.

Andreas Kopp, Synodalrat, Gesundheitswesen und Inklusion

Andreas Kopp, Synodalrat, Gesundheitswesen und Inklusion

Anne-Catherine de Loë, Synodale

Anne-Catherine de Loë, Synodale

Theo Hagedorn, Synodale

Theo Hagedorn, Synodale

Stefan Gottfried, Sekretär Geschäftsleitung Synode

Stefan Gottfried, Sekretär Geschäftsleitung Synode

Gruppengespräche nach den Referaten

Kommentare anzeigen